ドイツのブランド、ミニチャンプスのミニカー 1/6 ホンダCB750。1/6というでかさもさることながら、定価¥27,000(税込み)と値段もビッグ。

RCトラック用セミトレーラーの組み立て・・その9

タミヤの1/14 トレーラートラック用「日本郵船 40フィートコンテナ セミトレーラー」の製作(組み立て)。

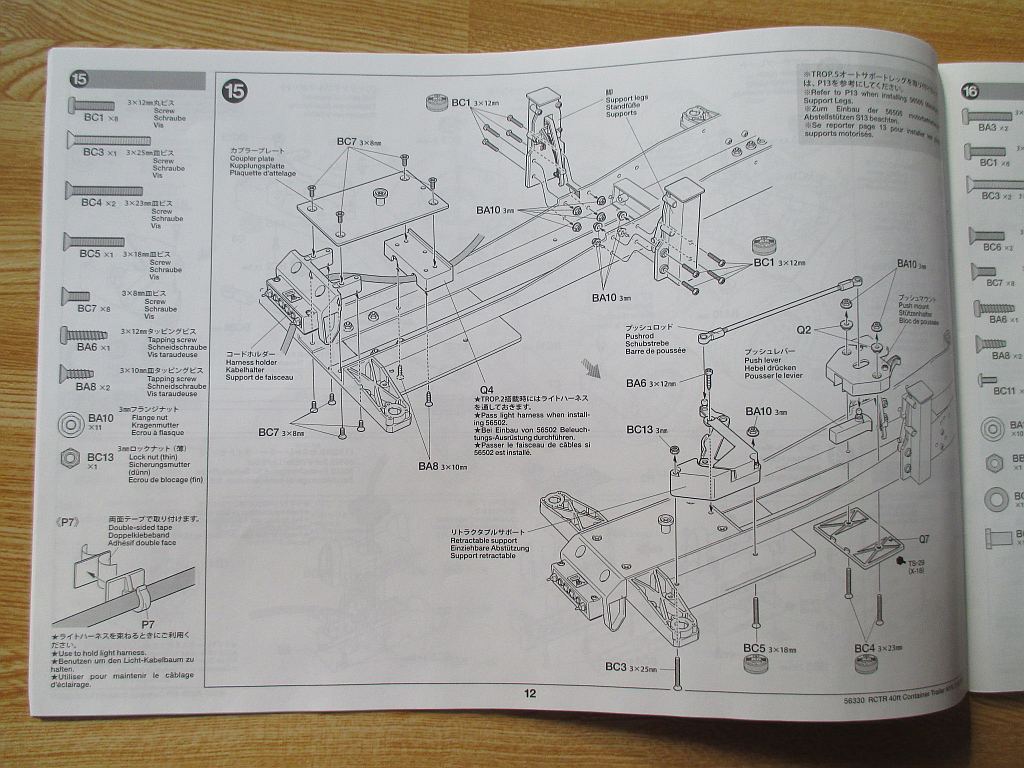

組み立て説明書にある工程は全部で33工程。

今回は「14 コードフォルダー」、「15 (無題)」、「16 《TROP.5 オートサポートレッグ》」。

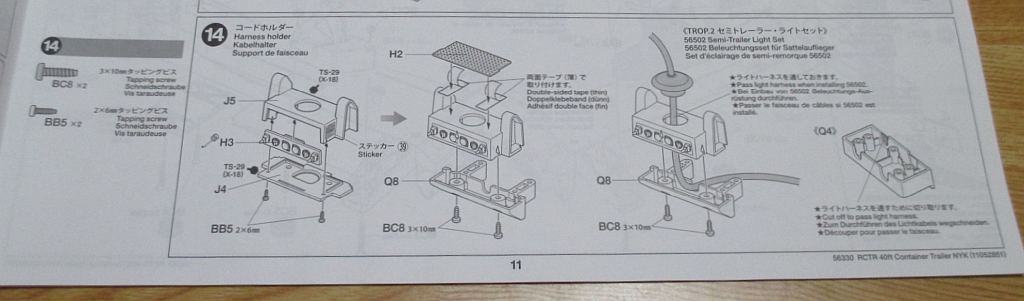

工程14 「コードフォルダー」

(写真上) フレーム前端に取り付けるパーツ。

「トラックオプション2(TROP.2) セミトレーラー・ライトセット」を取り付ける時は、ここにトラックと連結する配線をセットするようになる。

(写真上) コードフォルダー関連のパーツとトラックオプション2。

コードフォルダー関連のパーツには白色成形のパーツがあるのでセミグロスブラックで塗装する。

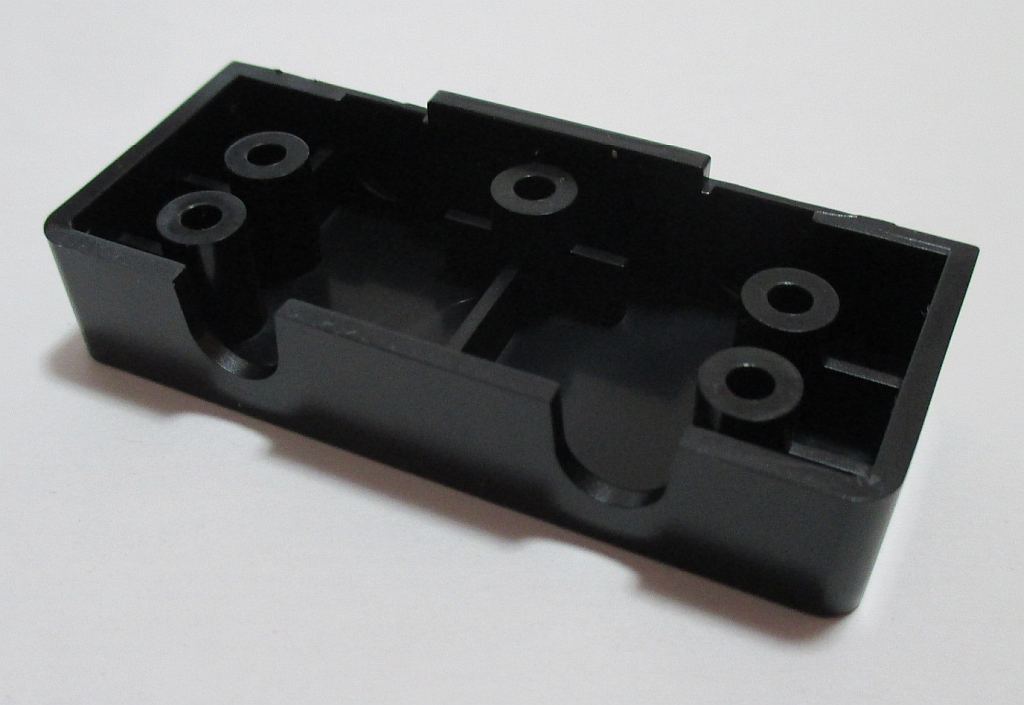

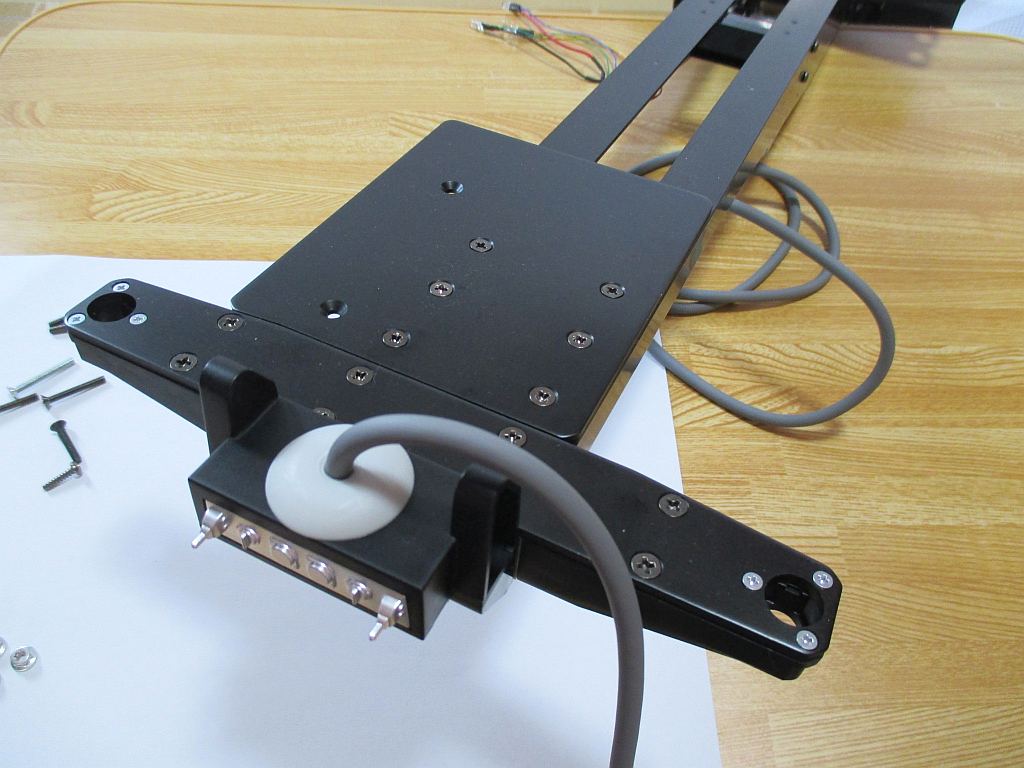

(写真上) ベースとなるパーツ。

2ケ所の切欠きがある。

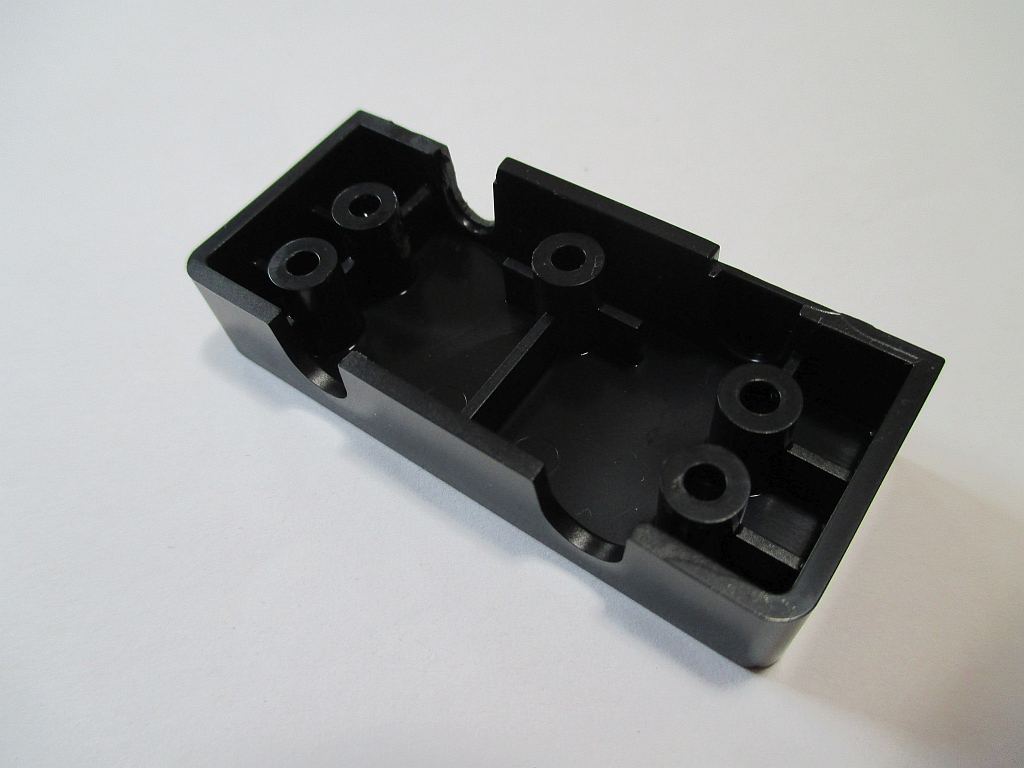

(写真上) トラックオプション2を取り付ける時はコードを通すために2ケ所の切欠きの反対側を1ケ所欠き取る。

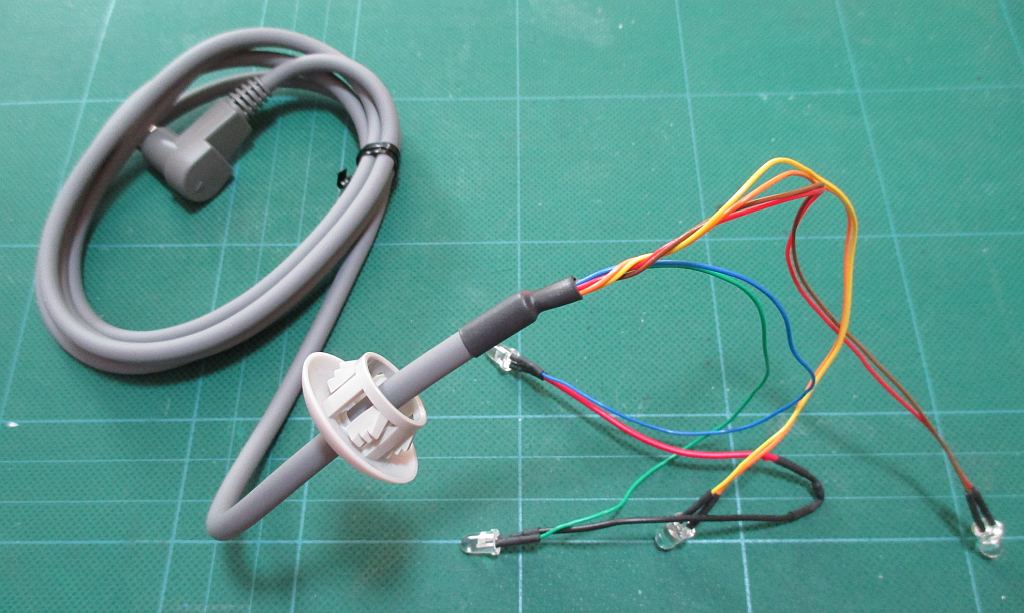

(写真上) こちらはトラックオプション2のパーツ。

ブッシュにドライバーで穴をあけ、LEDを通しておく。

(写真上) コードフォルダーパーツに配線をセットする。

(写真上) 配線のセット完了。

トラックオプション2を取り付けない場合、コードフォルダーのパーツの天板には縞鋼板のようなパーツを取り付けることになる。

コードフォルダーから引き出す配線コードの長さは・・

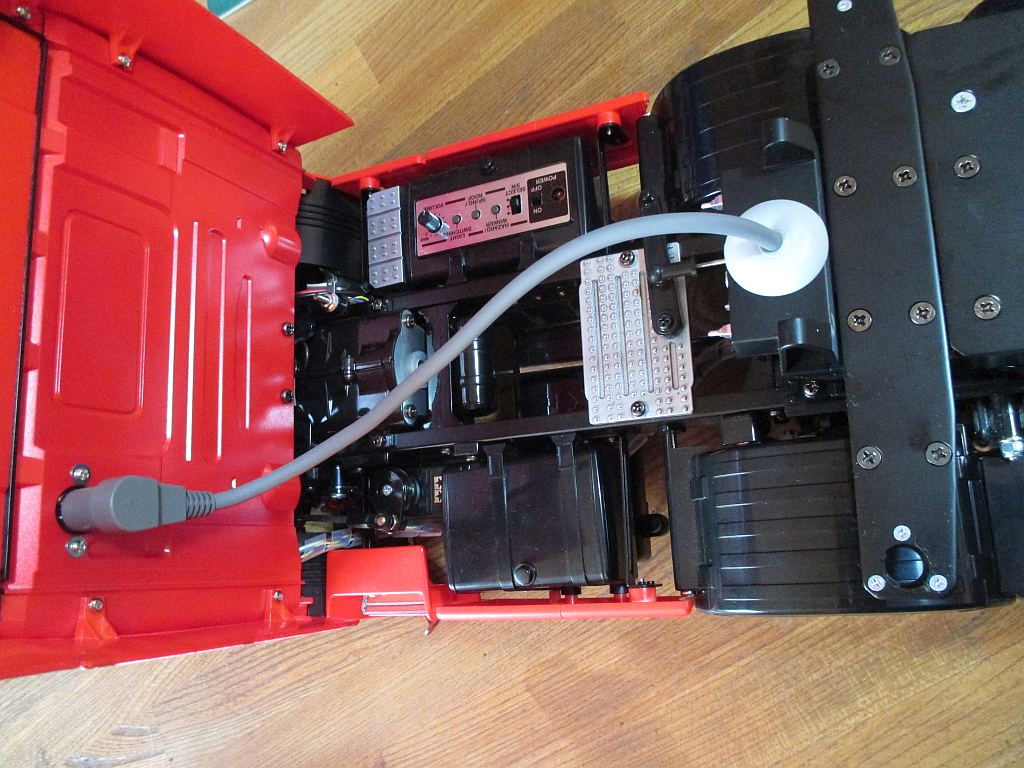

(写真上) グレーの配線が目立ちそうなので、コードフォルダーから出るコードは最短となるようにしていた。

(写真上) ・・が、実際に走らせてみるとトラックとトレーラーが「く」の時に曲がるような状況ではコード長が足りなくなった。

ということで、コードフォルダーから出るコードの長さはトラックとトレーラーが90°くらい曲がっても大丈夫なくらい出しておく必要がある。

工程15 「(無題)」

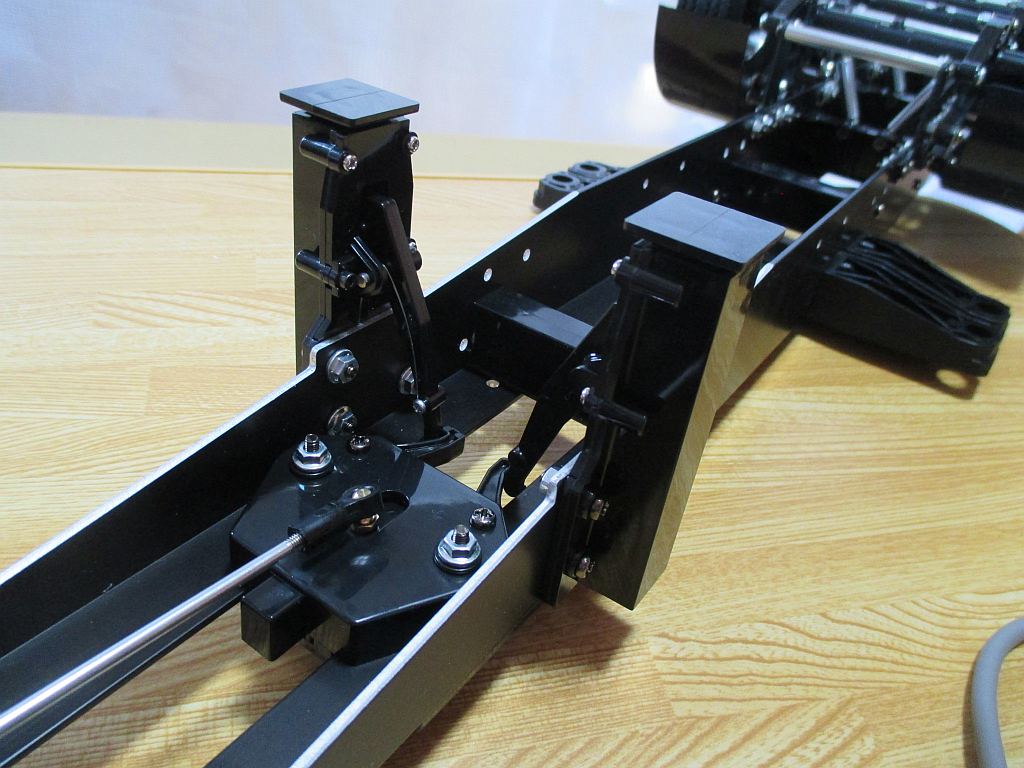

(写真上) 「12 脚」、「13 カプラープレート」(RCトラック用セミトレーラーの組み立て・・その8)で組み立てたパーツを取り付ける。

トラックオプション5のオートサポートレッグを取り付ける時はこの項は飛ばす。

(写真上) コードフォルダーをフレーム前端に取り付ける。

(写真上) フレームをひっくり返してカプラープレートを取り付ける。

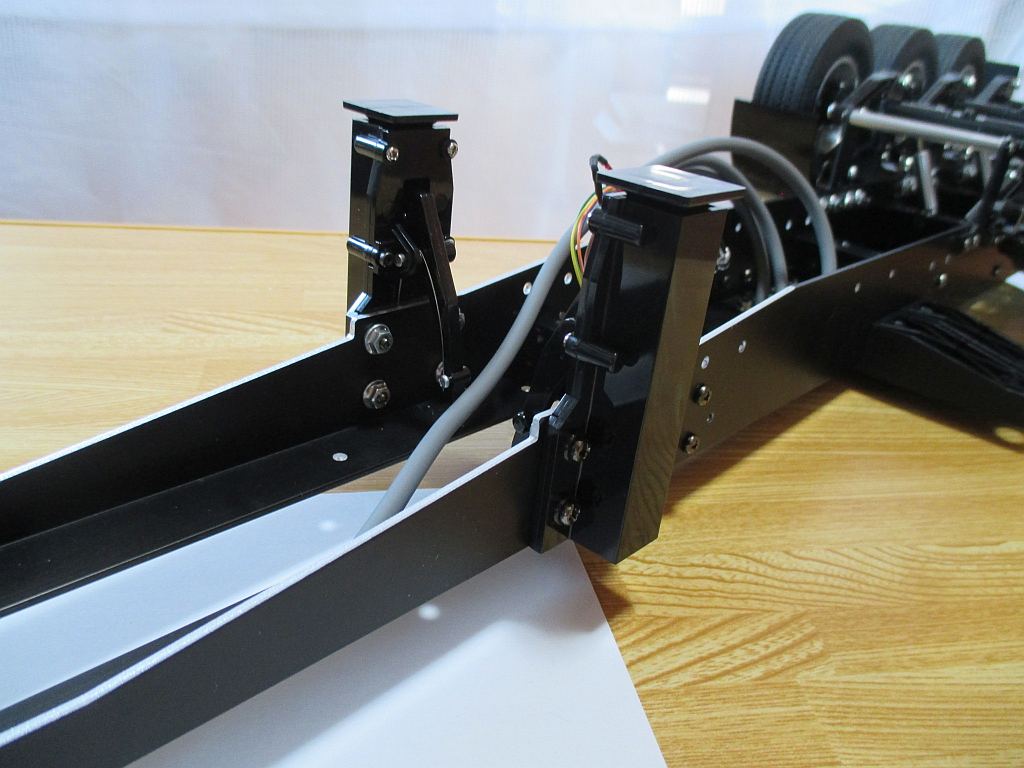

(写真上) 脚を取り付ける。

(写真上) トラックと連結したことを検知し、脚を引っ込めるためのリトラクタブルサポートをカプラープレート横に取り付ける。

(写真上) 脚を引っ込めるためのプッシュマウントを取り付ける。

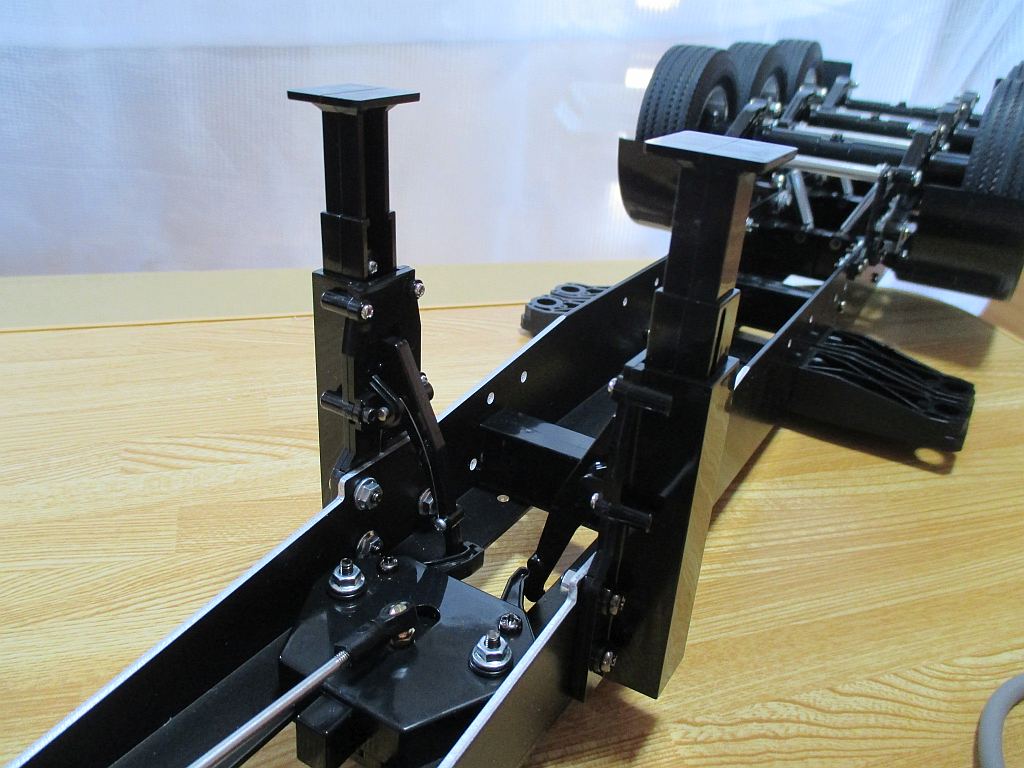

(写真上) 脚を伸ばすとこんな感じ。

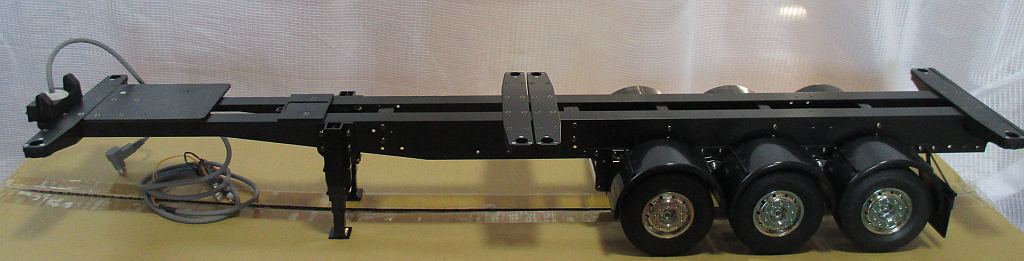

(写真上) 脚がついたことで正立させてもちゃんと自立するようになった。

(写真上) このクリップを両面テープでフレームに取り付けてライト用のコードを固定するように指示されているが、この段階ではまだランプ用のLEDが固定されていない。

従って、「17 テールライト」の工程でLEDが固定された後に取り付けるのが吉。

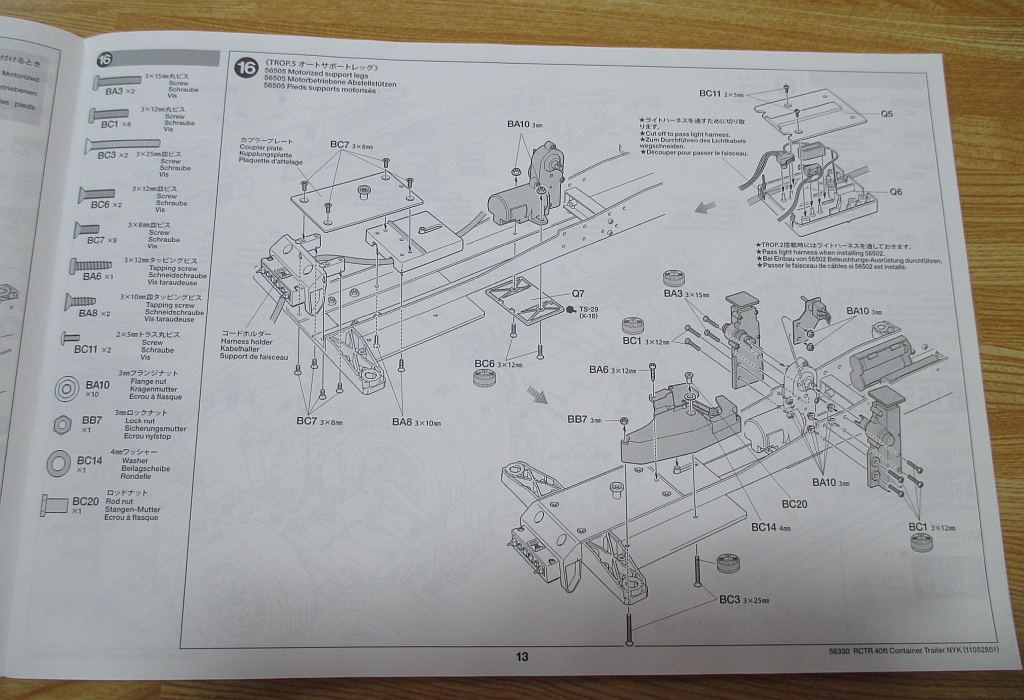

工程16 「《TROP.5 オートサポートレッグ》」

(写真上) トラックオプション5のオートサポートレッグを取り付けない時はこの項は飛ばす。

アタイはもってないのでパス。