蒸気機関車が動く仕組みをCGの図などによってその構造などを交えて整理しています。ここは、その4「合併テコ」です。

蒸気機関車の仕組み(構造) – 9 – 車輪とレール

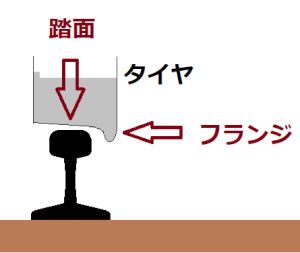

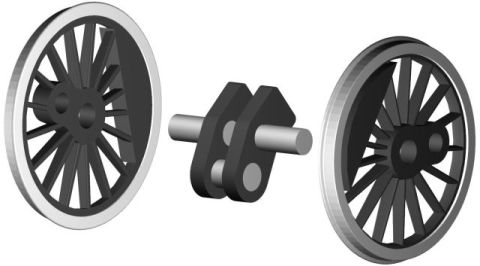

鉄道の車輪は外周の部分であるタイヤと中心部である輪心から構成されています。

(近年では一体圧延車輪といってタイヤと輪芯が一体で作られているものもあります。)

(写真上) タイヤと輪心は焼き嵌め(やきばめ)という方法で組み立てられています。

焼き嵌めで組み立てる場合、輪心をタイヤの内径よりわずかに大きく作っておきます。

組み立て時にタイヤを熱し、膨張して輪が大きくなったところで輪心をはめ込むというのが焼き嵌めです。

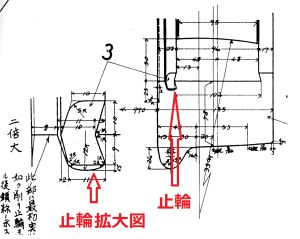

(写真上) 輪心の後ろ側には止輪というものが取り付けられています。

(写真上) 車輪はタイヤの踏面という部分でレールに接します。

踏面には勾配がつけられていまいす。

また、左右に動いた際にはフランジの部分がレールに接することでレールから外れないようになっています。

(写真上) 踏面に勾配があることで直進時には車両がレールの中心に収まるような作用があります。

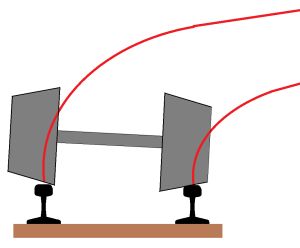

(写真上) 車輪が曲線にさしかかると、そのまま直進しようとして外側のレールに乗り上げようとします。

(ただし、この図では描いていませんが、タイヤにはフランジがあるのでレールからは飛び出しません。)

踏面に勾配があることでわずかですが車輪の外側の径が内側の径より小さくなります。

また、レールも曲線部分では外側の方が長く、内側の方が短くなります。

(写真上) 曲線通過時には外側の車輪は径の大きなタイヤの内側部分がレールに接し、内側の車輪は径の小さなタイヤの外側部分がレールに接するようになります。

左右の車輪は同じ1回転する場合、径の大きな部分で接する外側は径の小さい部分で接する内側よりも長い距離を走ることになります。

これにより、曲線部分で外側と内側のレールの長さが違っていても問題なく通過できることになります。

機関車の動輪などはフレームに固定されており、わずかなに横動できるのみです。

自動車の前輪のように自由に向きを変えることができません。

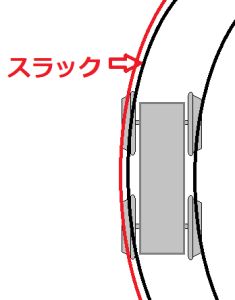

このため、急な曲線ではフレームに固定されている車輪のフランジがレールに引っかかり、スムースに通過することができなくなります。

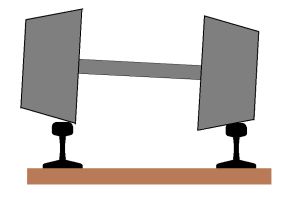

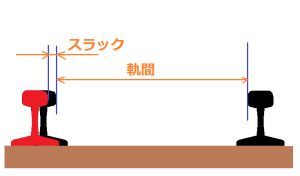

(写真上) そこで、曲線部分のみレールとレールの間を少し広げることで車両の通過を容易にしようというのがスラックです。

この図では左側の黒い線が本来レールのあるべき位置だとすると、レール同士の間隔を広げるために赤色の線の位置にずらす、その量がスラックです。

(写真上) 在来線のレールとレールの間=軌間は、1,067mmですが、曲線部分ではスラックをもっており、それ以上の間隔があります。

本来のレール位置をスラック分外側にずらして敷設します。

蒸気機関車の形式称号でも述べていますが、機関車の動輪の径を大きくして数を増やせば高速でけん引力の高い機関車ができそうですが、動輪の径が大きくて数が多いということはこの固定された軸の間隔(軸距)が長くなるということです。

この機関車の通過を容易にするために曲線のスラックを広げすぎてしまうと、軸距の短い台車の車輪はレールの間に落ちてしまいます。

国産の蒸気機関車で動輪軸数が一番多い蒸気機関車はE10形機関車で、動輪が5軸あります。

この機関車は曲線の多い山岳向けの機関車でもあります。

そこで、E10形機関車の動輪の第3軸、第4軸のタイヤにはフランジがつけられていません。

曲線区間でフランジがレールを無理に広げようとしないようにするためです。

(写真上) E10形機関車動輪。

少し見にくいですが・・

右端の第5動輪にはフランジが見えますが、その左側の第4動輪、第3動輪にはフランジが見えません。

フランジ自動塗油器

(写真上) 車輪のフランジとレールのキシミによる摩耗を防止するための塗油器=フランジ自動塗油器=が付いている車輪もあります。

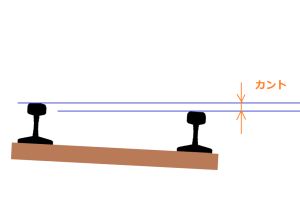

蛇足ですが、線路の曲線部分にはスラックの他にカントというものが設けられています。

(写真上) カントは曲線区間で外側のレールの高さを内側より高くし、遠心力を利用して曲線区間でも列車が高速で通過できるようにするものです。

カントをつけると高速での通過は容易になりますが、つけすぎるとそこで列車が停車した場合、横転してしまいます。

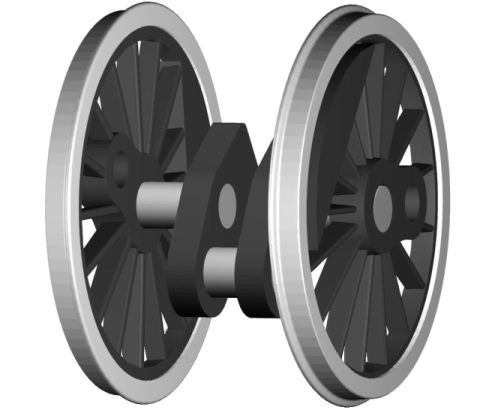

スポーク輪心動輪

蒸気機関車誕生時から使用されてきたのがスポーク輪心を持つ動輪です。

輪心とタイヤを焼き嵌めで組み立てた車輪はブレーキを多用すると熱で弛緩するという問題があります。

また、タイヤの踏面が摩耗したり、傷ができるとそれを旋盤で削りなおしますが、何度か削るとタイヤの厚みが薄くなることで緩みやすくなったり、割れたりすることもあります。

スポーク輪心動輪では焼き嵌め時にタイヤのスポークが接する部分とそうでない部分にかかる力が異なって組み立てられることが、ゆるみの一因ともなっていたようで、スポークとタイヤの接する箇所を増やすために、C51、C53形機関車では17本だったスポークがC54形機関車では18本に、C55形機関車では18本+ウェッブ(みずかき)付に改良されました。

(写真上)図はC53形機関車の17本のスポーク輪心動輪。

バランスウエイトの大きい第二動輪です。

バランスウエイトは動輪軸とクランクピンの穴からかなりの角度を持ってとりつけられています。

左右の動輪の間のウェッブに取り付けられる3番目のシリンダの主連棒の重さともバランスをとるためと思われます。

ボックス輪心(箱型輪心)動輪

1934年にアメリカで発表されたもので、日本では1935年に設計されたD51形機関車から採用されました。

スポーク輪心に比べ、円周に均等に力が加わることでタイヤの緩み防止になることや、内部は空洞の部分が多く見た目よりも軽いとのことからその後の国産機関車では標準となっています。

図面で見るとC53の第2動輪(スポーク輪心)の輪心部分の予定重量は1,848kg。

一方、C59の第2動輪(ボックス輪心)の輪心部分の予定重量は1,043kgとなっていました。

ボックス輪心はかなり軽量化された輪心であるといえます。

(写真上) 図はC62形機関車のボックス輪心動輪。

バランスウエイトの大きい第二動輪です。

C53形機関車 第二動軸

C53形機関車は外見上は他のワルシャート式弁装置を持つ国産機関車と変わりありませんが、左右のワルシャート式弁装置の力を利用して3つ目のシリンダの動きを制御するグレズリー式連動弁装置を持った国産唯一の3気筒の機関車です。

この3つ目のシリンダは左右二つのシリンダの間、つまり、フレームの間に位置します。

このシリンダのピストンの動きは外部のシリンダのピストンと同じように第二動輪に伝えられます。

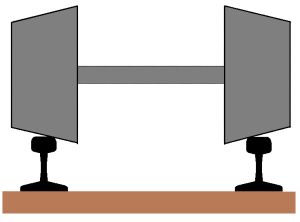

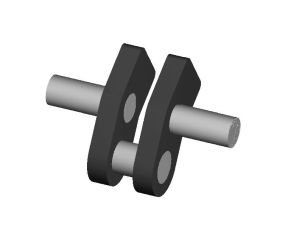

(写真上) このため、一般的な二気筒の機関車の左右の動輪が円柱状の一本の動軸で結ばれているのに対して、C53形機関車の第二動輪はウェッブという部品を介してクランク状になった動軸で結ばれています。

(写真上) 2つのウェッブの間にあるクランク軸と動輪上にあるクランクピンの位置が120°の角度をもつように配置されます。

(手元の資料によると中央のシリンダは傾斜してつけられているので実際にはクランク角度RM=127°30′、クランク角度ML=112°30′だそうです。)

(写真上) C53形機関車 第二動輪。

この前の記事は

・・「蒸気機関車の仕組み(構造) – 8 蒸気室とシリンダ」