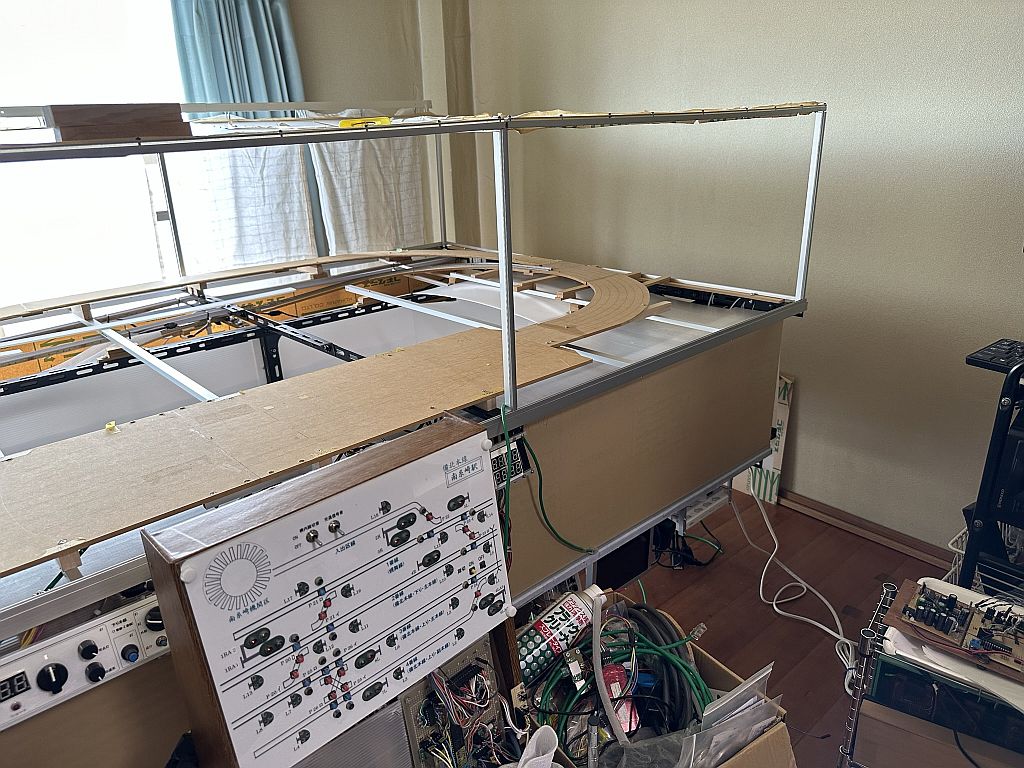

製作中のNゲージ固定式レイアウト。建物類を作り始めたがどうもスケール感がおかしいゾ~

メイン部分の路盤作り(Nゲージレイアウト)

製作中の3分割のNゲージ固定式レイアウト。

メイン台枠から出っ張った形で接続する台枠からの線路の敷設ができたので、いよいよメイン台枠上の線路の位置決めができることになった。

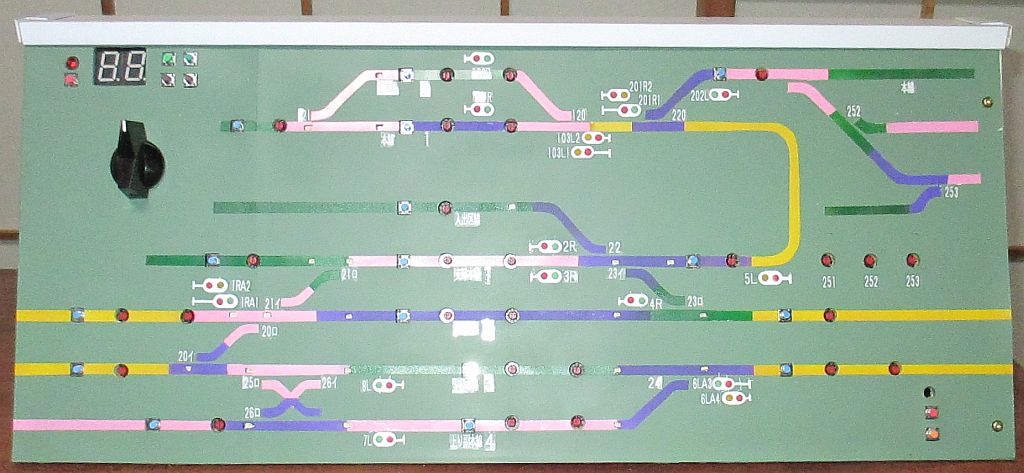

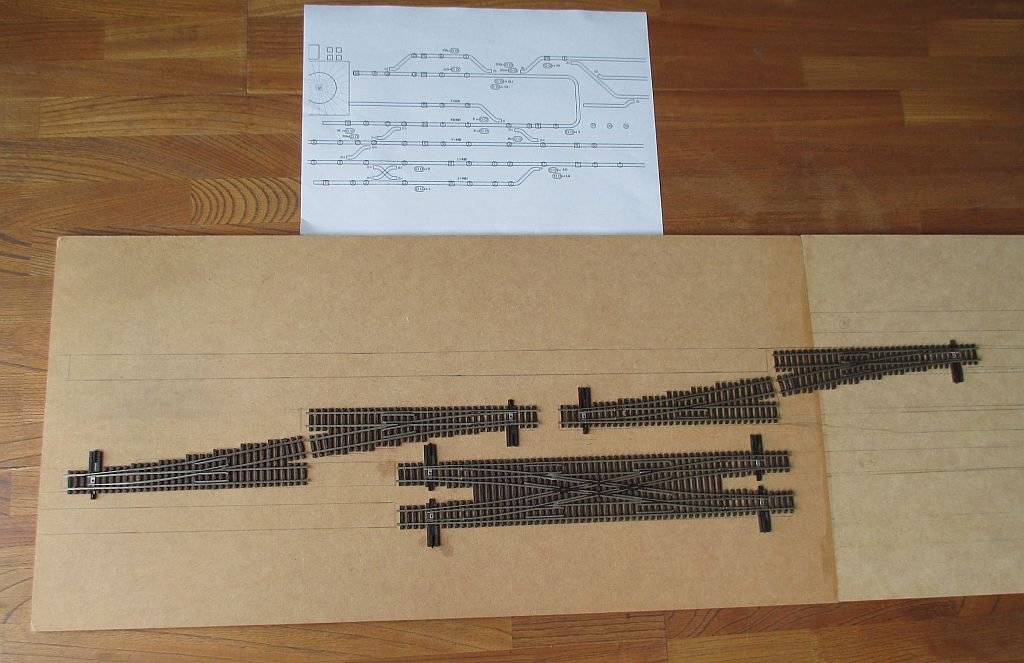

(写真上) レイアウト全体の線路配置はこんな感じ。

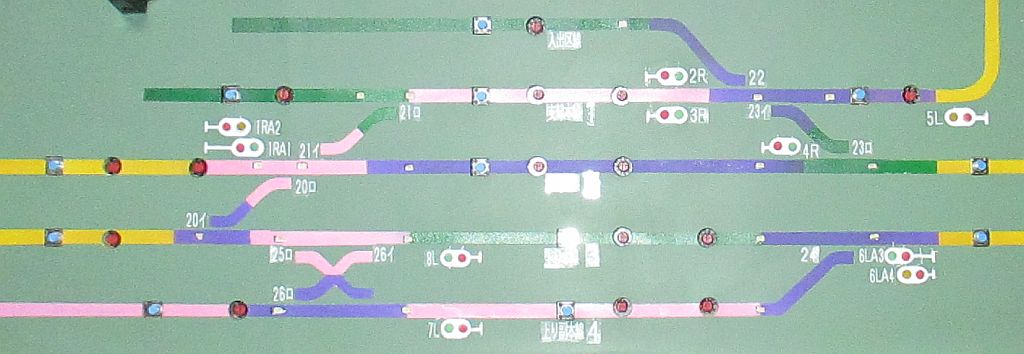

(写真上) 出っ張った台枠部分の線路を除くとメインの台枠の天板上に作る線路配置はこんな感じ。

黄色い線が本線。

左右に伸びている部分はぐるっと回ってエンドレスとしてつながる。

右端の上に伸びている黄色い線は別の台枠の駅に向かう部分。

天板上から台枠の下段に降りていき、ループ線を通ったあと別台枠の駅に接続。

(写真上) メインのレイアウトも駅がメイン。

3,600mmの台枠幅を目いっぱい使って・・駅。

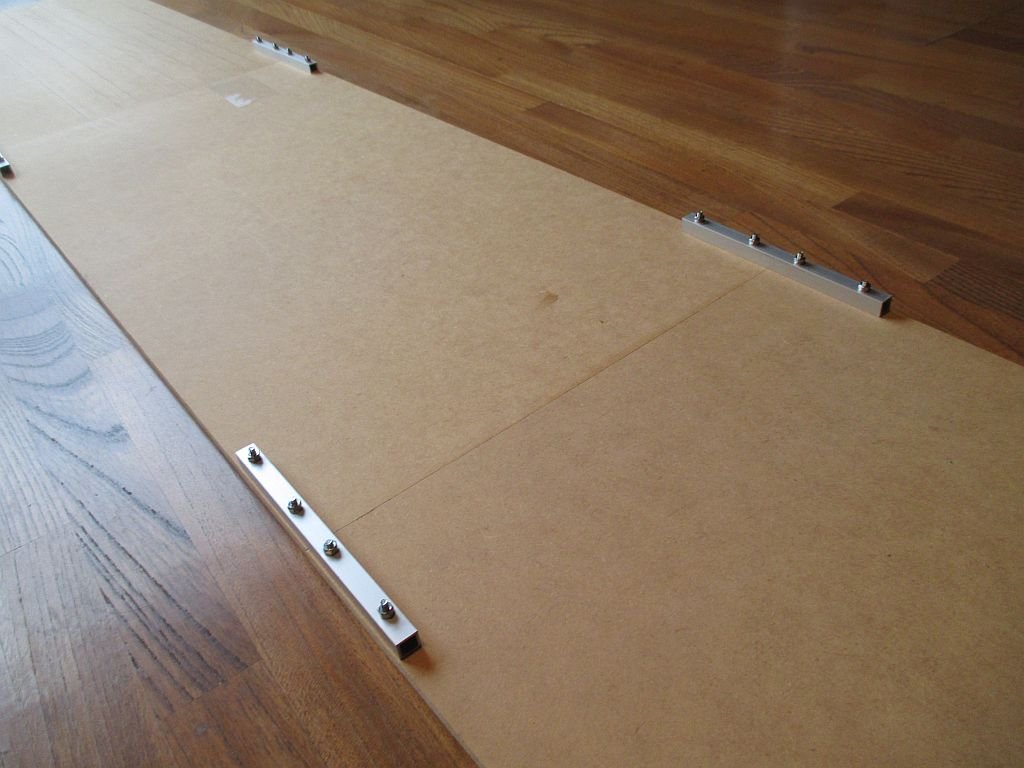

300mm×600mm×t6mmのMDF板を4枚つなげてベースにした。

端面を接着したのち、つなぎ目はアルミの角材をネジ止めして補強。

(写真上) メインのレイアウトのレール、ポイント類は今は無きシノハラのフレキシブルレール。

シノハラのポイントは実物のポイントのようにトングレールがゆっくり動いてポイントが転換するスローアクションの動作を再現できる。

ポイントマシンはサーボモーターで、このボードの裏に取り付けることになる。

メンテナンスがしやすいように駅のボード自体を台枠のフレームから18mmあげておいた。

なぜ18mmか?

18mmの角材を挟んだから・・(^^;

(写真上) ターンテーブルのある機関庫の手前が駅の左端になる。

(写真上) こっちは駅の右端。

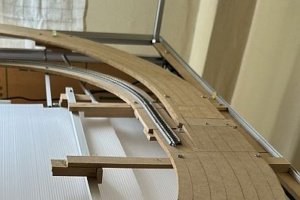

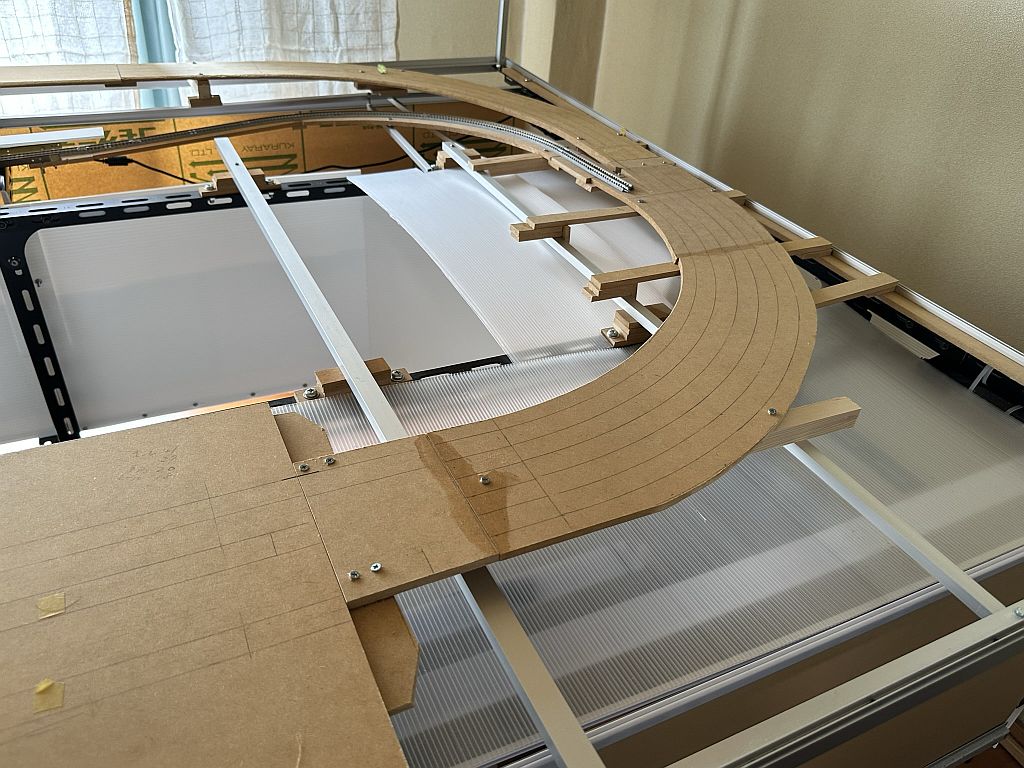

(写真上) 駅が終わるとすぐにカーブ。

レイアウトの後部に向かう。

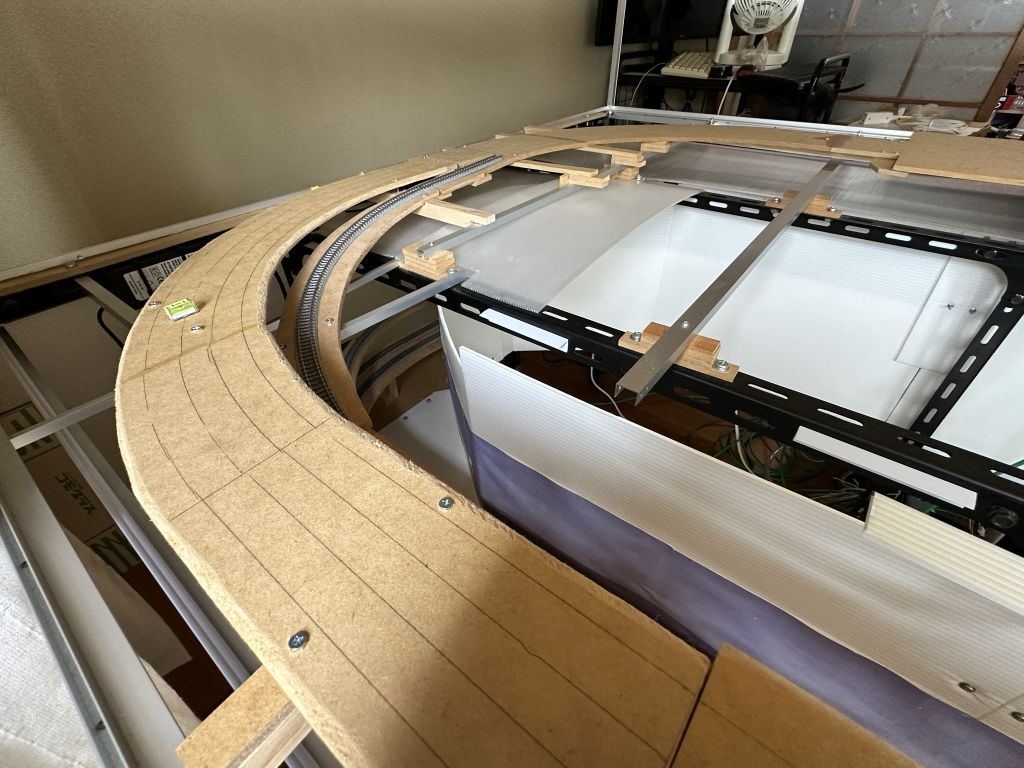

(写真上) 路盤はカーブの途中で下段に下っていく部分と別れる。

ここが、肝。

この位置が決まらなかったのでメインのレイアウトの路盤作りができなかった。

今後は、作業がやりやすくなる・・モチベーションが続けばであるが。

天板上の後部に行く線路は若干の登り勾配。

(写真上) 分岐部分の路盤はアルミのアングルを使って上下反する方向にグイッとひねっておいた。

いわゆる縦緩和曲線。

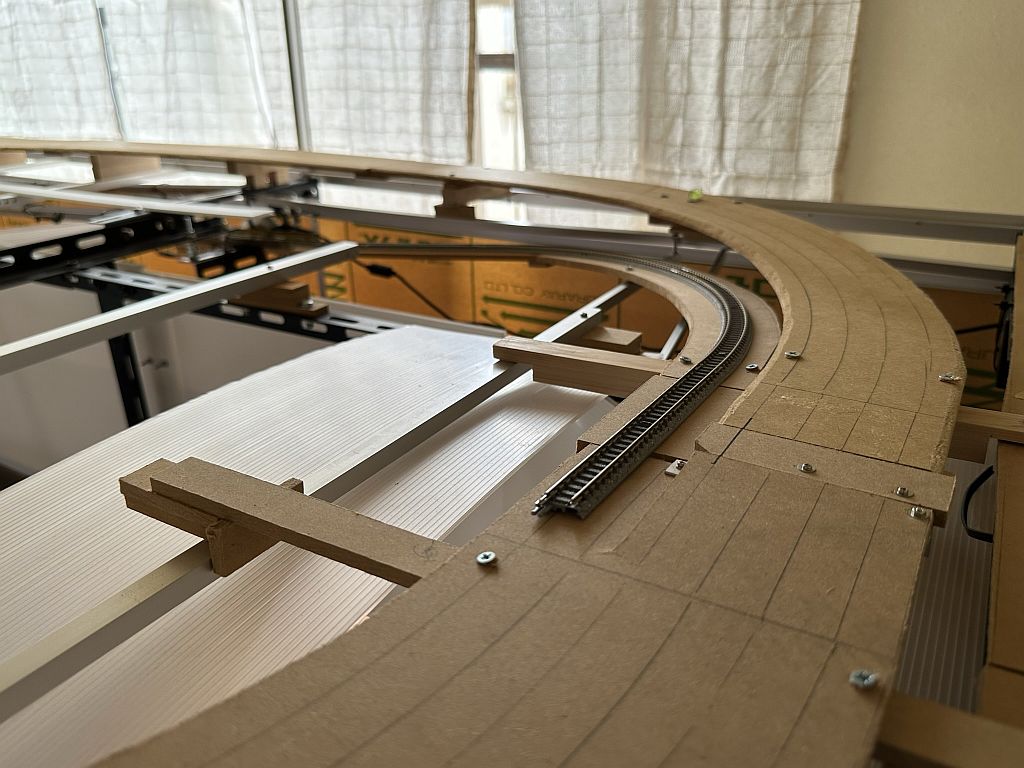

(写真上) 天板上を走る線路(本線)はカーブしてレイアウト後部に。

(写真上) 下方には下段を周回する線路が見える。

(写真上) レイアウト後部の中央付近。

直線だらけのレイアウトになっても・・と思い、ちょこっとカーブさせてみた。

(写真上) MDF板の肩の部分はざっくりと落としてのり面を作る準備。

レイアウト後部は、レイアウト前部にくらべて18mm高くして、正面から眺めた時に後部を走る列車を少し見やすくしておいた。

なぜ18mmか?

前方と同じ18mmの角材を挟んだから・・ (^^;

まぁ、これくらいの高さだと側面のカーブがあまり急勾配にならなさそうだったからではあるが。

ちなみに、これらの路盤、幅は広くとってのり面までの間隔をあけている。

これくらいあれば脱線、転覆してものり面までの間で踏みとどまってのり面をゴロゴロ転げ落ちる事故が防げるかな?と思って。

まぁ、フレキの線路はTOMIXなどの固定式レールと違って900mm接続部なしで敷設できる。

特にここの後部にはギャップも切らないのでレールの接続部はすくないので事故は少ないと思うが、念のため。

(写真上) 一旦蛇行した線路は機関庫裏あたりで元に戻して、と。

この路盤、カクッと急に曲がっているように見えるけど、フレキの線路を仮に配置してみたが特に問題なし。

やっぱ、固定式線路とちがって融通が利く。

最終的にはのり面を作るときに自然な形になるように成形する予定ではあるが。

(写真上) 機関庫横を通ってレイアウト前面に戻る。

なんとなく、梅小路機関区とその横を走ってる嵯峨野線・・をせせこましくした感じ!?

(写真上) 側面のカーブが終わると、もう駅。

カーブの下で横っちょに伸びている直線部分は引き上げ線。

(写真上) レイアウトの右を望む。

(写真上) レイアウトの左を望む。